2. 西安建筑科技大学华清学院, 陕西 西安 710043

2. Xi'an University of Architecture and Technology Huaqing College, Xi'an, Shaanxi 710043, China

2005年,中国住房与城乡建设部首次提出了“国家中心城市”这一概念,它是中国城镇体系规划设置中的最高层级,也是最能够代表中国形象的核心城市。2010年中国住建部颁布的《全国城镇体系规划(2010—2020年)》,将北京、上海、天津、广州、重庆设置为国家中心城市,5座城市分别引领着京津冀、长江三角洲以及珠江三角洲等地区的发展[1]。2016年《成渝城市群发展规划》与《促进中部崛起的“十三五”规划》文件再次将成都、武汉、郑州设置为国家中心城市,分别引领着中国成渝城市群、长江中游城市群和中原城市群的发展[2]。2018年国家发改委和中国住建部正式发布《关中平原城市群发展规划》,明确提出了“建设西安国家中心城市”,对应中国的关中平原城市群[3]。2010年到2018年,中国先后规划了北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州和西安9个城市建设国家中心城市,它们是引领中国城市群发展的核心城市,也是中国建国70年来经济发展成果的代表。

基础设施是居民生活、经济发展的载体,是社会赖以生存的物质基础,现代城市高效、便利的生活都与城市基础设施的建设息息相关。随着新型城镇化速度的不断增长,城市基础设施建设与城市发展之间的冲突日益凸显,大城市对人口的虹吸作用越来越明显,相反城市对人口和发展缺乏预判性,从而导致了大气污染、运营低效、秩序紊乱、交通堵塞等问题,限制了城市的良性发展。由于基础设施承载力自身的稳定性、动态性和复杂性,国家必须准确地评价一个城市、一个区域的基础设施承载力,超前预测城市基础设施的未来发展。

1982年《经济学百科全书》中提到,基础设施包括发电、运输、电信、金融、教育、医疗以及一个非常高效的政府法律法规。Aschauer[4]运用生产函数法研究了美国基础设施与经济发展之间的关系,发现城市中的“核心”基础设施对经济增长的影响很大。Pradhan等[5]基于2011—2012年亚洲各国数据,实证研究了信息和通信技术基础设施、经济增长和金融发展之间的动态变化,发现在一定时期内,它们两两之间都存在因果关系。Anita Kumari[6]等实证检验了印度经济型和社会性基础设施与城市经济发展之间的关系,研究结果表明经济型和社会型基础设施与经济增长都呈正相关。基础设施承载力作为综合承载力在国内出现的较晚,最早在20世纪80年代,中国学者钱家骏等[7]引入“基础结构”的概念,指向社会上所有商业部门(如运输、通信、供水、教育、卫生等部门)生产提供基础服务并有“产出”的部门,它是社会经济活动生产、交换和流通的基础。唐建新等[8]认为,基础设施是指为直接生产活动提供共同条件和公共服务,并满足人们的基本需求并实现可持续发展的设施和机构。许迅安[9]将城市基础设施分为4类,并采用PVAR模型对基础设施结构影响商贸流通业发展的作用机制进行了实证检验,发现不同类型的基础设施对商贸流通业发展的影响存在较大差异。米冰[10]对基础设施与全要素生产率的关系进行分析,发现在控制FDI等要素后,城市的基础设施水平对地区的全要素生产率具有强烈的积极影响。赵楠等[11]将基础设施承载力评价指标分为交通、医疗、邮电、商业和教育设施5个层面,度量了北京市1986—2006年间的基础设施承载力。康红梅等[12]认为基础设施承载力是在一定范围内满足城市人口在数量与质量层面的各种需求,并从生态型、资源型和环境型3个层面对城市基础设施承载力进行分类和测度,并研究了其与城市规模的互相作用与影响。张伟芳等[13]采用变异系数法、加权平均等方法对甘肃省14个州市的城市基础建设水平进行评价。尹凡等[14]运用灰色综合评价法和熵值法对京津冀区域各城市基础设施承载力和公共服务承载力进行测算分析,发现该区域公共服务供给能力的差距是造成城镇化水平两级格局的主要原因。姚鸿韦[15]认为只有基础设施在数量和质量上满足城市社会经济发展的需要,才能进一步促进经济增长。张博文[16]通过构建基础设施承载力评价指标体系,运用主成分分析法对2005—2016年兰州市和全国基础设施承载力指数进行了测算和对比分析。孙喆等[17]采取有锚比较、熵权TOPSIS和系统聚类等多种方法,分析了湖南省县城市基础设施供给的特征,并根据实证结果提出优化建议。史富文[18]采用专家调查法和层次分析方法对北京市“十二五”期间基础设施发展水平进行了综合评价,采用主成分分析的方法测算全国各地区基础设施发展水平,采用熵值法测算北京市各区县城市基础设施发展水平,并给出评价结果。此外,还有许多国外学者只是将基础设施承载力作为评价指标中的一部分,对城市的综合承载力进行评价分析[19-21]。综上所述,本研究将基础设施的研究范畴概括为交通运输、能源供给、水资源供给、邮电通信、环境5个方面,将基础设施承载力定义为:在特定的时间和空间范围内,基础设施承载媒介对于被承载对象的支持程度,即基础设施建设程度是否可以满足社会经济发展和人类需求。

国家中心城市与其他城市相比,人口压力、社会经济发展压力较大,如何保证中心城市人口、经济和基础设施建设协调发展是其在发展过程中应该考虑的重点问题。基于此,本研究以国家9大中心城市为研究对象,构建基础设施承载力评价体系,采用熵权TOPSIS模型对城市基础设施承载力进行综合评价;并通过障碍度因子诊断模型对影响基础设施承载力的因素进行分析,以期最终得出影响国家中心城市基础设施承载力的主要障碍因子,突破城市化发展“瓶颈”,为保持城市健康可持续发展提供依据。

1 研究方法与数据来源 1.1 评价指标构建在进行基础设施承载力评价之前,首先需要构建基础设施承载力指标体系。以往关于基础设施承载力评价研究的指标体系主要从从基础设施中的交通、能源、水资源、通信、环境5个领域选取,本研究认为城市基础设施承载力受当地的人口和经济规模影响。因此,本研究遵循科学性、可靠性与代表性3个原则,从基础设施的交通、能源、水资源、通信、环境5个领域构建基础设施承载力评价体系,并参考PSR(pressure-state-respons)系统模型中的压力—状态(pressure-state)模型,加入人口和经济两个压力指标进一步完善指标评价体系,共选取了7个一级指标和16个二级指标,使评价指标体系全面真实反应中心城市的基础设施承载力的客观状况。指标体系如表 1所示。

|

|

表 1 城市基础设施承载力评价指标体系 |

信度分析可以用来检验指标体系的可靠性,本研究选用目前普遍使用的Cronbach α系数对于指标体系的可靠性进行评价,α系数的具体释义见表 2,计算公式如下:

|

|

表 2 Cronbach α系数对照 |

| $\alpha=\frac{m}{m-1}\left(1-\sum s_{i}^{2} / s_{t}^{2}\right) $ | (1) |

| $\sum s_{i}^{2}=\sum\left(k_{i}^{n}-k_{n}\right)^{2} $ | (2) |

式中:α为信度系数;m为评价指标数;∑si2为各个变量组内方差之和;si2为指标变量总体方差;kin为第n个指标体系中的变量值[22];kn为第n个指标体系的变量均值。

1.3 基于熵权TOPSIS基础设施承载力评价模型 1.3.1 熵权法确权本研究采用归一法对指标数据进行标准化处理。对于正向指标采用公式(3)处理,对于负向指标采用公式(4)处理。

| $\varepsilon_{i j}=\frac{x_{i j}-\min \left(x_{i j}\right)}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)} $ | (3) |

| $\varepsilon_{i j}=\frac{\max \left(x_{i j}\right)-x_{i j}}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)} $ | (4) |

式中:xij为第i个指标第j年的原始值;εij为第i个指标第j年的标准化值;i为评价指标数;j为评价年分数。

采用客观熵值法对指标赋予权重,采用熵值法赋权不仅可以反映指标信息的效应价值,又能克服指标间的信息重叠。指标权重公式如下:

| $\omega_{j}=\frac{1-e_{j}}{\sum\limits_{j=1}^{m}\left(1-e_{j}\right)} $ | (5) |

式中:m为评价指标个数;j为指标个数;wj为指标权重;ej为信息熵,其表达式如公式(6)所示。

| $e_{j}=-k \sum\limits_{i=1}^{m} f_{i j} \ln f_{i j} $ | (6) |

式中:

根据熵权法确定的权重构建分析矩阵Y=|yij|m×n=|εij×ωj|m×n

1.3.2 确定正、负理想解设Y+,Y-分别为评价数据中第i个指标在j年内的最大值和最小值,称为正、负理想解,计算方法如公式(7)—(8)所示。

| $Y^{+}=\left\{\max y_{i j} \mid i=1, 2, \cdots, m\right\}=\left\{y_{1}^{+}, y_{2}^{+}, \cdots, y_{m}^{+}\right\} $ | (7) |

| $Y^{-}=\left\{\min y_{i j} \mid i=1, 2, \cdots, m\right\}=\left\{y_{1}^{-}, y_{2}^{-}, \cdots, y_{m}^{-}\right\} $ | (8) |

采用欧式距离法,计算方法如公式(9)—(10)所示。

| $D^{+}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}\left(y_{i}^{+}-y_{i j}\right)^{2}} \quad(i=1, 2, \cdots, m) $ | (9) |

| $D^{-}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{m}\left(y_{i}^{-}-y_{i j}\right)^{2}} \quad(i=1, 2, \cdots, m) $ | (10) |

本研究以相对接近度表示基础设施承载力大小,令Bj为第j年基础设施承载力接近最优水平的程度,取值范围为[0, 1],计算方法如公式(11)所示。

| $B_{j}=\frac{D_{j}^{-}}{D_{j}^{+}+D_{j}^{-}} $ | (11) |

本文为了对国家9大中心城市的基础设施承载力进行测算和比较,采用相等间隔法对相对接近度进行分级,将城市基础设施承载力从优到劣划分为4个等级(见表 3)。

|

|

表 3 城市基础设施承载力评价标准 |

测算出各年度的基础设施承载力水平之后,对影响基础设施承载力的主要障碍因素进行评价,故引入因子贡献度Fi、指标偏离度Pi和障碍度Si这3个变量。计算方法如公式(12)—(13)所示。

| $S_{i}=P_{i} w_{i} /\left(\sum\limits_{i=1}^{m} P_{i} w_{i}\right) $ | (12) |

| $P_{i}=1-r_{i j} $ | (13) |

式中:Fi表示各指标对总目标的贡献值;Pi表示各指标实际值与最优值之间的距离;Si表示各指标对基础设施承载力影响程度的大小;rij为标准化后数据。

1.5 数据来源本研究选取国家9大中心城市作为:研究对象。数据来源于2007—2018年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》,9大中心城市的市统计年鉴以及政府公开统计公报等,部分评价指标均可通过统计数据间接计算或趋势预测得到。

2 结果与分析 2.1 指标可信度分析结果本研究选择2006—2017共12 a的基础设施承载力数据进行指标体系的信度分析,采用SPSS软件对数据进行标准化,并利用公式(1)—(2)对指标体系进行信度分析。结果显示基础设施承载力指标体系的Cronbach α系数为0.745,高于0.7,表明所选指标体系内在信度达到接受水平,能够较为客观地评价国家中心城市的基础设施水平。

2.2 国家中心城市基础设施承载力评价分析本研究首先采用熵权法确定了指标的权重(表 4)。然后采用上述的评价方法,对2006—2017年国家中心城市基础设施承载力进行了测算,结果见表 5。

|

|

表 4 城市基础设施承载力评价指标权重 |

|

|

表 5 2006-2017年国家中心城市基础设施承载力评价结果 |

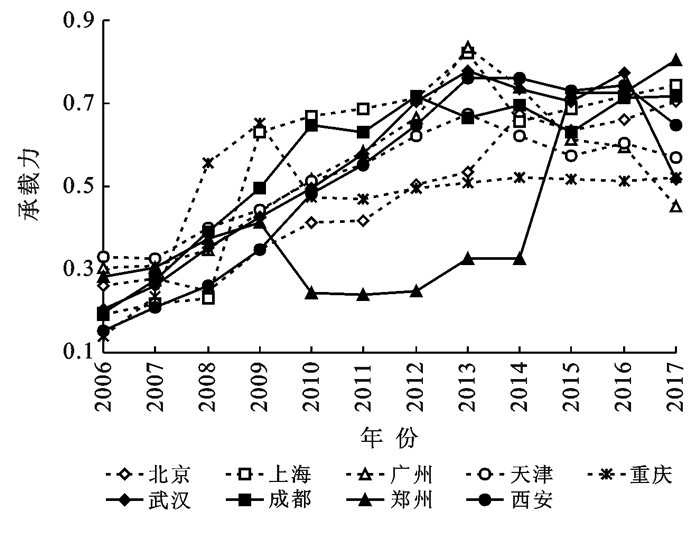

通过评价模型计算,得到国家中心城市2006—2017年的基础设施承载力具体数值,为了更加具体、形象的分析和研究中心城市基础设施承载力变化趋势及原因,本研究绘制了基础设施承载力的动态变化图,具体变化见图 1。

|

图 1 2006-2017年国家中心城市承载力变化趋势 |

国家9大中心城市2006—2017年基础设施承载力水平总体上呈上升趋势(见图 1),具体变化见表 6。

|

|

表 6 2006-2017年国家中心城市基础设施承载力变化率 |

2006—2017年基础设施承载力增速较快的城市有北京、上海、成都、郑州、西安;天津、重庆和武汉保持中等水平;增速最慢的的城市是广州。分城市评价结果如下:

(1) 北京市。基础设施承载力由2006年的0.261 7上升到2017年的0.702 3,2006年基础设施承载力相对较优,处于中等水平。2006—2010年基础设施承载力增长率36.64%,承载能力在2008年略有下降,后逐渐上升,2010—2017年基础设施承载力增长率41.18%,总体增长速率为62.73%,增幅较大。说明北京作为国家首都,奥运筹备期的建设以及国家京津冀一体化等政策的实施,促进了人口与资本的流动,大大提高了北京市的基础设施建设。从各指标层来看,北京对基础设施的投资额不断增长,人均GDP翻倍,从2006年的52 964元升到2017年的128 994元,经济承载力从2006年的0.333 6升到0.610 7,人口承载力从0.456 8升到0.884 5,环境承载力从0.249 9升到0.817 6,能源、水资源、通信承载力也都有很大的提升,但交通承载力降低0.162 4,说明北京基础设施虽然发展迅速,但仍无法满足人口增长,无法突破瓶颈,实现基础设施承载力向高水平发展。北京市作为中国的经济与政治中心,其基础设施承载压力是其他城市无法比拟的,北京市的交通承载力制约城市基础设施承载力的发展,应继续加强北京市城市道路建设、增大城市公交车承载能力,并加快地铁轨道交通等新型交通工具的建设速度。

(2) 上海市。基础设施承载力由2006年的0.193 1上升到2017年的0.743 4,承载力趋向良好。2006—2010年基础设施承载力增长率为71.07%,2010—2017年基础设施承载力增长率为10.20%。说明上海持续加大基础设施投入,积极推动推动智慧城市建设,城市基础设施承载力稳步提升,2010年以后,随着大量人口不断涌入,城市一直处于超负荷状态,如何让人口、经济和基础设施之间协调发展是需要重点考虑的问题。从各指标层来看,经济承载力从2006年的0.254 0升到2017年的0.567 7,能源、通信和绿化承载力提升为1,满足城市发展需求;但水资源承载力无明显变化,人口、交通均有不同幅度的降低。上海市首先需要增加人口、交通层面的承载力投入,防止人口、交通承载力继续下降,其次是需要提高水资源承载力,综合提高城市的基础设施承载力。

(3) 广州市。基础设施承载力由2006年的0.302 6上升到2017年的0.450 9,年平均增长率为32.88%,2006—2010年基础设施承载力增长率为41.58%,2010—2017年增长率降低14.89%,增长曲线呈“倒U”型,2013年达到峰值。从各指标层来看,人口自然增长率从2006年3.51%涨到2017年的15.59%,承载力从1降为0,环境承载力从0.596 4降到0.300 8,是制约广州基础设施发展的主要原因。广州市的人口增速已经成为制约广州市基础设施承载力的首要因素,随着城市人口的快速增加,城市病问题也随之更加严重,广州市应加大基础设施的投入力度,特别是加强环境承载力的投放力度,防止环境承载力继续下降。

(4) 天津市。基础设施承载力由2006年的0.328 9上升到2017年的0.568 6,由中等水平提升为良好。2006—2010年基础设施承载力年增长率为35.99%,2010—2017年基础设施承载力年平均增长率为9.65%,2006—2017年基础设施承载力增长率为42.16%。从各指标层来看,刚开始制约天津市基础设施发展的主要原因是交通系统和环境系统承载力的不足,自2010年之后,天津市基础设施投资与建设力度都持续增强,交通基础设施和城市绿化水平得到不断改善,交通承载力从0.085 1升到0.705 4,环境承载力从0.052 4升到0.852 2,使得基础设施承载力大幅度提升。

(5) 重庆市。基础设施承载力由2006年的0.138 8上升到2017年的0.522 5,增长率为73.42%,由差提升为良好。从各指标层来看,人口承载力从2006年的0.402 9提升到2017年的0.921 8,水资源承载力从0.2603提升为0.968 7,环境承载力从0提升为0.413 4,故水资源和环境是影响基础设施承载力的主要因素,其余指标承载力均有明显提高。

(6) 武汉市。基础设施承载力由2006年的0.205 1上升到2017年的0.518 4,2006—2010年基础设施承载力年增长率为58.49%,2010—2017年基础设施承载力年增长率为4.69%,承载能力提升到良好水平。从各指标层来看,环境承载力从0提升为0.605 7,经济承载力提升为0.662 6,人口稳速增长,供水普及率保持100%,但基础设施承载力2016年之后开始下降,主要是因为交通、水资源和环境承载力不足造成的。

(7) 成都市。基础设施承载力由2006年的0.197 7上升到2017年的0.717 8,增长率为72.45%,基础设施承载力由差提升为较优。从各指标层来看,人口、经济、交通、能源、水资源、邮电、环境承载力均有提升,其中,交通承载力从0升到0.969 3,环境承载力从0.095 8升到0.716 5,主要是因为人均绿化面积持续提高。

(8) 郑州市。基础设施承载力由2006年的0.284 3上升到2017年的0.803 6,是2017年中心城市最优水平,2006—2010年基础设施承载力年增长率为-16.96%,2010—2017年基础设施承载力增长69.75%,增长趋势呈“U型”曲线态势。从各指标层来看,2011年基础设施承载力降低至0.239 7,主要是因为道路供给不足,后逐渐提升;并且环境承载力从2006年的0.273 4升到2017年的1,水资源承载力从0.437 9提升为0.993 2,说明城市环境治理得到了很大的提升,这也是提升基础设施承载力的重要因素。

(9) 西安市。基础设施承载力由2006年的0.150 7上升到2017年的0.649 5,2006—2010年基础设施承载力增长率为68.82%,后稳定提升,总体提高76.79%,上升速度最快,基础设施承载力由差转良。从各指标层来看,环境承载力从2006年的0.131 1升到2017年的0.967 8,水资源承载力从0.068 3升到0.817 9。说明西部大开发战略实施后,西安城市规模快速扩张,且持续加速推进城市基础设施建设,在城市建设、水土保持、环境治理等方面取得了较大成就,基础设施承载力迅速提升。

2.3 障碍度评价根据障碍度模型,对国家9大中心城市2006, 2010, 2013, 2017年基础设施承载力障碍度进行计算,并按照大小顺序排列出前5位障碍因素(见表 7)。由评价结果可知,阻碍国家中心城市基础设施承载力水平的主要障碍因素具体包括人均绿地面积(X14)、城市移动电话普及率(X13)、人均家庭年生活用水量(X9)、人均居民年生活用电量(X7)、人均GDP(X3),但对于社会经济较发达的北京、上海和广州来说,人均GDP(X3)是并不是阻碍城市基础设施承载力水平的首要障碍因素,应主要考虑从人均绿地面积(X14)、城市移动电话普及率(X13)和人均家庭年生活用水量(X9)这3个障碍因子角度提高城市的基础设施承载力,制约广州市的主要障碍因子与其他城市都不相同,其主要障碍因子为人均城市道路面积(X6)、人均居民年生活用电量(X9)和城市固定电话普及率(X12)。

|

|

表 7 中心城市基础设施承载力主要障碍因素排序 |

本研究选取2006—2017年国家9大中心城市基础设施承载力面板数据,从人口、经济、交通、能源、水资源、通信、环境7个维度构建了城市基础设施承载力评价指标体系,运用熵权TOPSIS方法和障碍度模型对2006—2017年国家中心城市基础设施承载力和障碍因素进行评价和诊断,得出以下结论:

(1) 国家中心城市的基础设施承载力在2006—2017年间总体上呈增长趋势,这说明伴随着中国经济的增速发展以及国家中心城市基础设施建设的加大投入,国家中心城市的基础设施承载压力整体上有所缓解。

(2) 具体来看,基础设施承载力增速较快的城市有北京、上海、成都、郑州、西安;天津、重庆和武汉保持中等水平;增速最慢的的城市是广州。随着中国经济的发展,中心城市对人口的虹吸作用越加强烈,广州市的基础设施承载力增长率仅有32.88%,与西安市的基础设施承载力增长率76.79%存在一定差距。

(3) 从障碍度因素诊断结果来看,阻碍国家中心城市基础设施承载力水平的障碍因子主要为人均绿地面积、城市移动电话普及率。说明中国中心城市在人口和社会经济的增速发展条件下,人均绿地面积、城市移动电话普及率以及人均家庭年生活用水量可能与城市的经济与人口规模产生脱钩现象,无法满足人们日常的基础设施需求。

3.2 建议为推动国家中心城市基础设施承载力稳步提升,本研究提出如下建议:

(1) 合理利用城市土地面积,加强环卫基础设施建设和绿化工作。从研究中发现,人均绿地面积是限制城市基础设施承载力的首要障碍因子。国家中心城市不仅是中国社会经济发展的核心枢纽,也是人口与资源的集中聚集地,但人均道路面积与人均绿化面积不足已经成为各个中心城市的通病,土地利用程度已经成为阻碍国家中心城市发展的主要因素。因此,在后期国家中心城市的发展中,应注重对城市用地的合理规划,加大环保投入,加快城区小游园、公园、公共绿地、道路绿化带建设,在提升城市土地利用率的同时改善生态居住环境,最终实现社会经济与土地环境资源的协调发展。

(2) 因地制宜,制定差异化策略,弥补各个城市的短板因素。北京市的基础设施承载力受交通承载力约束,应继续加强北京市城市道路建设、增大城市公交车承载能力,并加快地铁轨道交通等新型交通工具的建设速度。上海市首先需要从人口、交通层面入手,防止人口、交通承载力继续下降,其次是需要提高水资源承载力,综合提高城市的基础设施承载力。随着广州市城市人口的快速增加,城市病问题也随之更加严重,广州市应加大基础设施的投入力度,特别是加强环境承载力的投放力度,防止环境承载力持续下降。重庆市的基础设施承载力主要受水资源和环境的影响,应从水资源和环境承载力层面改善城市基础设施承载力。武汉市基础设施承载力2016年之后开始下降,主要是因为交通、水资源和环境承载力不足造成的,应加强交通、水资源和环境承载力的投入力度。

(3) 加大基础设施投资。城市经济发展与基础设施建设协同发展,经济发展水平越高,政府越拥有更多的基础设施投资资金,同时较好的基础设施会带动城市经济的发展。所以,我们要加大基础设施建设投资,让基础设施融资模式多元化。城市基础设施投资资金不足时,应加大力度推行PPP融资等合作形式,吸引城市民间资金投入到城市基础设施建设,实现“互赢”或“多赢”。同时控制基础设施投资力度,避免基础设施建设造成经济资源的浪费,注重基础设施投资的有序性、针对性与分散性。

(4) 国家中心城市的基础设施建设水平应该与国家中心城市的战略定位相吻合,以城市与城市群协同发展为目标导向,确定中心城市在城市群发展中的领头羊作用,推动城市群一体化发展。国家中心城市应该与其所在城市群的自身特点与国家政策相结合,建立一个统一、合理的交通、能源、水资源、通信和环境管理体系,实现中心城市与对应城市群的协调发展。

| [1] |

田美玲, 方世明. 国家中心城市研究综述[J]. 国际城市规划, 2015, 30(2): 71-74. |

| [2] |

张占仓. 建设国家中心城市的战略意义与推进对策[J]. 中州学刊, 2017(4): 22-28. |

| [3] |

张倪. 新晋国家中心城市:西安的使命与挑战[J]. 中国发展观察, 2018(5): 53-55. |

| [4] |

Aschauer D A. Is public expenditure productive?[J]. Journal of Monetary Economics, 1989, 23(2): 177-200. |

| [5] |

Pradhan R P, Arvin M B, Norman N R. The dynamics of information and communications technologies infrastructure, economic growth, and financial development: Evidence from Asian countries[J]. Technology in Society, 2015, 42: 135-149. DOI:10.1016/j.techsoc.2015.04.002 |

| [6] |

Kumari A, Sharma A K. Physical & social infrastructure in India & its relationship with economic development[J]. World Development Perspectives, 2017, 5: 30-33. DOI:10.1016/j.wdp.2017.02.005 |

| [7] |

钱家骏, 毛立本. 要重视国民经济基础结构的研究和改善[J]. 经济管理, 1981(3): 12-15. |

| [8] |

唐建新, 杨军. 基础设施与经济发展:理论与政策[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2003.

|

| [9] |

许迅安. 基础设施结构对商贸流通业发展的影响[J]. 商业经济研究, 2019(19): 22-24. |

| [10] |

米冰. 城市基础设施的空间溢出效应与全要素生产率关系分析[J]. 商业时代, 2014(28): 59-60. |

| [11] |

赵楠, 申俊利, 贾丽静. 北京市基础设施承载力指数与承载状态实证研究[J]. 城市发展研究, 2009, 16(4): 68-75. |

| [12] |

康红梅, 徐苏宁. 城市基础设施承载力与城市规模的互馈研究[J]. 四川建筑科学研究, 2012, 38(5): 325-328. |

| [13] |

张伟芳, 杨永春, 金建玲, 等. 甘肃省城市基础设施建设水平评价[J]. 资源与产业, 2015, 17(5): 88-95. |

| [14] |

尹凡, 刘明. 京津冀区域城镇化推进政策着力点分析:基于基础设施承载力和公共服务承载力的对比[J]. 城市发展研究, 2017, 24(11): 10-13. |

| [15] |

姚鸿韦. "一带一路"基础设施建设投融资与经济增长思考:基于历史视角[J]. 现代管理科学, 2018(2): 75-77. |

| [16] |

张博文. 城市基础设施承载力评价:以兰州市为例[J]. 开发研究, 2018(2): 136-141. |

| [17] |

孙喆, 蔡文婷. 县城市政基础设施供给充分与平衡性评价:以湖南省为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(2): 92-99. |

| [18] |

史富文. 城市基础设施发展水平评价研究[J]. 工程经济, 2019, 29(12): 64-68. |

| [19] |

李东序.城市综合承载力理论与实证研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2008.

|

| [20] |

陈金英, 杨青山, 马中华. 不同发展阶段的城市群综合承载能力评价研究[J]. 经济地理, 2013, 33(8): 68-72. |

| [21] |

董丽.基于综合承载能力分析的区域发展战略研究[D].天津: 天津大学, 2010.

|

| [22] |

邓俊, 徐琬莹, 周传斌. 北京市社区生活垃圾分类收集实效调查及其长效管理机制研究[J]. 环境科学, 2013, 34(1): 395-400. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40